Die Zahl der Balkonkraftwerke in Deutschland wächst rasant: Im Jahr 2024 hat sich die Anzahl der Balkonkraftwerke hierzulande im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Im Frühjahr 2025 sind bereits über 860.000 Anlagen installiert. Darüber hinaus sinken die Hürden für die Installation von Balkonkraftwerken weiter. Dafür sorgen Gesetzesänderungen im Zuge des Solarpakets I der Bundesregierung.

Was Sie als Vermieter über Balkonkraftwerke wissen müssen, welche rechtlichen Grundlagen jetzt gelten und wie ein Balkonkraftwerk überhaupt funktioniert, erfahren Sie in diesem Beitrag.

-

Was sind Balkonkraftwerke?

-

Welche Vorteile haben Vermieter und Mieter?

-

Wie ist ein Balkonkraftwerk aufgebaut?

-

Wie funktionieren Balkonkraftwerke?

-

Das sollten Vermieter und Eigentümer wissen

-

In 5 Schritten zum Balkonkraftwerk: Diese Bestimmungen müssen Mieter einhalten

-

Erfolgreiche Umsetzung von Balkonkraftwerken am Beispiel der WBG Erfurt

-

Interview WBG Erfurt

-

Zusammenfassung: Das Wichtigste in Kürze

Was sind Balkonkraftwerke?

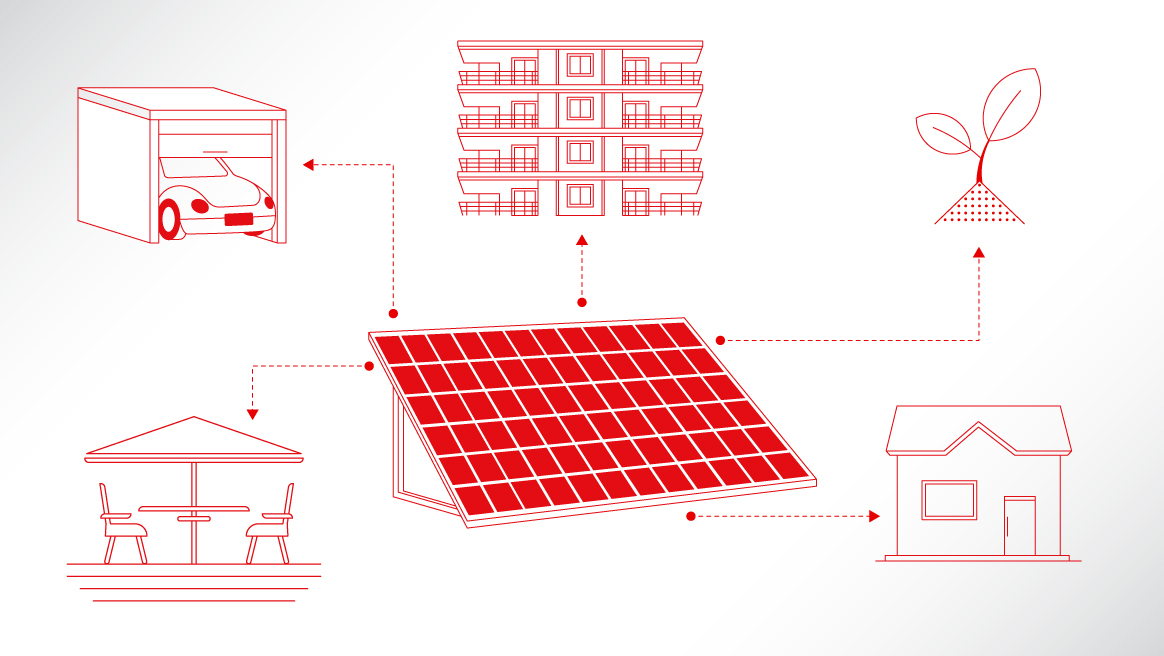

„Balkonkraftwerk“ ist die umgangssprachliche Umschreibung für kleine, meist privat betriebene Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen). Sie heißen auch Steckersolargeräte, Plug-and-play-Solaranlagen oder Minisolaranlagen. Die Geräte brauchen wenig Platz und bieten sich deshalb für den Einsatz auf Balkons, Terrassen, an Hauswänden oder im Garten an. Der sogenannte Mieterstrom hingegen wird in der Regel von größeren Solaranlagen auf dem Gebäudedach produziert.

Umweltfreundlicher Strom aus Sonnenenergie

Mit dem selbst erzeugten Solarstrom können Mieter Geräte in ihrem Haushalt umweltfreundlich betreiben. Um Strom einzuspeisen, müssen sie die Balkonkraftwerke lediglich mit einer normalen (Außen-)Steckdose verbinden. Der positive Effekt: Mieter brauchen weniger Energie aus dem öffentlichen Versorgungsnetz und sparen so Stromkosten. Einmal angeschafft, verursachen PV-Anlagen meist keine nennenswerten Betriebskosten.

Welche Vorteile haben Vermieter und Mieter?

Dass Balkonkraftwerke so beliebt sind, hat vor allem zwei Gründe: Sie unterstützen den Nachhaltigkeitsgedanken und bieten auf längere Sicht handfeste Kostenvorteile.

Bei einem Anschaffungspreis inklusive Montage von etwa 1.000 Euro lohnt sich die Investition in ein solches Kraftwerk im Durchschnitt bereits nach wenigen Jahren – je nach Standort und Nutzungsverhalten. Bei einer Leistung von 600 Watt und einem Strompreis von beispielsweise 40 Cent pro Kilowattstunde ließen sich jährlich bis zu 200 Euro sparen, rechnet die Verbraucherzentrale Niedersachsen vor. Entscheidend aber ist es, den von den Balkonkraftwerken erzeugten Strom auch direkt zu nutzen – also beispielsweise die Waschmaschine einzuschalten, wenn die Sonne scheint.

Ein weiterer Faktor in der Rechnung: Solarpaneele sind wartungsarm. Ihre Lebensdauer kann bis zu 25 Jahre betragen.

Was aber haben Sie als Vermieter von Balkonkraftwerken? Folgende Vorteile ergeben sich, wenn Sie die Installation von Balkonkraftwerken gestatten oder gar (mit-)finanzieren:

- Wertsteigerung: Der Einbau von Balkonkraftwerken kann den Wert einer Immobilie erhöhen, da die Technologie als modern und zukunftsträchtig gilt. Zudem wird Wohnraum attraktiver, wenn Balkonkraftwerke erlaubt sind.

- Umweltschutz: Balkonkraftwerke reduzieren den CO₂-Ausstoß und verringern so den ökologischen Fußabdruck einer Immobilie. Sie als Vermieter unterstützen so den Übergang zu erneuerbaren Energien und agieren nachhaltig.

- Stärkere Mieterbindung: Mieter, die dank Balkonkraftwerk von geringeren Energiekosten profitieren, sind tendenziell zufriedener.

- Image-Aufwertung: Balkonkraftwerke werden von außen stärker wahrgenommen als etwa Mieterstromanlagen auf dem Dach. Das zahlt auf das Image einer Immobilie ein.

- Einfache Installation: Die Montage ist deutlich einfacher als die großer Photovoltaikanlagen. Mieter sind selbst für die Installation, den Betrieb und die Wartung zuständig.

- Energetische Modernisierung begleiten: Mieter, die ein Balkonkraftwerk nutzen, sind gegenüber der Energiewende meist positiv eingestellt – und wahrscheinlich offener für weitere Modernisierungsvorhaben (zum Beispiel neue Heizung, Dämmung).

Balkonkraftwerke und Mieterstrom

Obwohl viele Balkonkraftwerke Strom für Mieter erzeugen, liefern sie nicht den sogenannten Mieterstrom. Der stammt aus größeren PV-Anlagen, die üblicherweise großflächig auf Hausdächern installiert sind. Ihre zahlreichen Kollektoren versorgen in der Regel alle Haushalte in einem Gebäude mit Solarstrom, nicht nur einzelne Wohnungen.

Wie ist ein Balkonkraftwerk aufgebaut?

Die meisten Balkonkraftwerke ähneln sich im Aufbau. Ein typisches Modell setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen:

- Solarmodule: Sie enthalten Photovoltaikzellen aus Halbleitermaterialien wie Silizium, die photoelektrische Energie aus Sonnenlicht gewinnen. Sie bestehen aus negativ dotiertem und positiv dotiertem Silizium, das durch eine Grenzschicht getrennt ist.

- Wechselrichter (Inverter): Sie wandeln den Gleichstrom, den die Solarmodule zwischen ihrer positiven und ihrer negativen Elektrode erzeugen, in haushaltsüblichen Wechselstrom um.

- Montagesysteme: Damit werden die Solarpaneele an Balkongeländern, Hauswänden oder auf dem Boden fixiert und optimal ausgerichtet.

- Anschlusskabel und Stecker: MC4-Stecker sind die Standardverbindung zwischen den einzelnen Solarmodulen. Für den Anschluss des Balkonkraftwerks ans Hausnetz genügen in der Regel übliche Stromkabel mit Schuko-Steckern für normale Steckdosen.

- Energiezähler (optional): Diese Geräte zwischen PV-Anlage und Haussteckdose messen die Menge des erzeugten Stroms. Das ist nützlich, um die Leistung des Balkonkraftwerks zu überwachen. Smarte Zähler liefern detaillierte Verbrauchsdaten.

Wie funktionieren Balkonkraftwerke?

Die kleinen Kraftwerke für Terrasse oder Balkon funktionieren wie ihre großen Pendants auf den Dächern: Sie bestehen aus miteinander verbundenen Solarmodulen – auch Solarpaneele oder Solarpanels genannt. In diesen Modulen stecken Photovoltaikzellen auf Siliziumbasis. Diese Zellen fangen das Sonnenlicht ein und versetzen damit Elektronen im Inneren der Module in Bewegung. Dabei entsteht Strom, genauer gesagt Gleichstrom.

Mit Gleichstrom lassen sich gewöhnliche Haushaltsgeräte wie Kühlschrank, Fernseher oder Waschmaschine allerdings nicht betreiben. Deshalb wandelt das Balkonkraftwerk den erzeugten Gleichstrom mithilfe eines sogenannten Wechselrichters in Wechselstrom um. Dann ist die Energie bereit für die Einspeisung ins Stromnetz der Wohnung.

Der so erzeugte Strom ist primär für den Eigenverbrauch vorgesehen. Das bedeutet, dass elektrische Geräte im Haushalt automatisch den Strom aus dem Balkonkraftwerk nutzen, bevor sie auf das öffentliche Netz zugreifen. Überschüssiger Strom, der gerade nicht gebraucht wird, fließt ins öffentliche Stromnetz – denn in der Regel haben Balkonkraftwerke keinen Energiespeicher. Eine Vergütung für den eingespeisten Strom erhalten Mieter, Vermieter oder Eigentümer nicht. Allerdings gibt es einen (nicht unerheblichen) Spar-Effekt.

Wie viel Strom erzeugt ein Balkonkraftwerk?

Die Stromausbeute eines Balkonkraftwerks hängt von mehreren Faktoren ab: der Leistung der Solarmodule, der Ausrichtung zur Sonne, dem Standort – und nicht zuletzt von gesetzlichen Begrenzungen.

In Deutschland dürfen Balkonkraftwerke laut Solarpaket I eine maximale Einspeiseleistung von 800 Watt über den Wechselrichter bereitstellen. Das bedeutet: Selbst wenn die Solarmodule mehr Energie erzeugen, wird nur bis zu dieser Grenze tatsächlich ins Hausnetz eingespeist.

Gleichzeitig erlaubt das Gesetz eine Gesamt-Modulleistung von bis zu 2000 Watt. Gängige Anlagen bestehen aus zwei bis vier Modulen mit jeweils etwa 400 bis 500 Watt. Besonders verbreitet sind:

- 2-Module-Systeme (ca. 800 bis 1000 Watt): optimal für die volle 800-Watt-Nutzung bei guter Sonneneinstrahlung.

- 4-Module-Systeme (bis zu 2000 Watt): erzeugen mehr Strom – allerdings übersteigt dieser an sonnigen Tagen oft die Einspeisegrenze.

Größere Anlagen mit vier Modulen können sinnvoll sein, wenn der höhere Stromertrag auch tatsächlich genutzt werden kann – etwa durch den Einsatz eines Stromspeichers. Ein solcher Speicher ist jedoch mit zusätzlichen Anschaffungskosten verbunden und nicht in jedem Fall wirtschaftlich. Ob sich die Investition lohnt, hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab – wie etwa dem eigenen Verbrauchsverhalten und dem Standort der Anlage. Eine sorgfältige Prüfung der Wirtschaftlichkeit ist daher empfehlenswert, bevor ein Speicher angeschafft wird.

Ein Vorteil größerer Anlagen zeigt sich bei weniger optimalen Bedingungen: Bei diffusem Licht, Ost- oder Westausrichtung oder im Winter kann die zusätzliche Modulleistung helfen, die Einspeisegrenze häufiger zu erreichen.

Mit wie viel Stromerzeugung können Mieter rechnen?

Laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen liefert ein Balkonkraftwerk mit 400 Watt Leistung etwa 280 kWh Strom pro Jahr – unter idealen Bedingungen wie Südbalkon, senkrechter Montage und ohne Verschattung. Damit lässt sich beispielsweise eine Spülmaschine oder ein Kühlschrank in einem Zweipersonenhaushalt ein Jahr lang betreiben.

Zur Orientierung: Ein durchschnittlicher 2-Personen-Haushalt verbraucht laut Netzbetreiber WEMAG rund 3.000 kWh pro Jahr (ohne Warmwasserbereitung). Ein Balkonkraftwerk kann diesen Bedarf zwar nicht decken, aber dennoch 10 bis 30 % des Stromverbrauchs abfedern – je nach Anlagengröße, Standort und Nutzung. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Stromrechnung.

Das sollten Vermieter und Eigentümer wissen

Rund um das Thema Balkonkraftwerke gibt es wichtige Regeln und Vorschriften zu beachten. Das betrifft vor allem Ihre Zustimmung als Vermieter oder Verwalter. Künftig wird die Installation von Steckersolaranlagen für Mieter und Wohnungseigentümer erleichtert. Entsprechende Änderungen am Wohnungseigentums- und Mietrecht sind vom Bundestag verabschiedet und haben auch den Bundesrat passiert.

In der Regel sind Balkonkraftwerke erlaubt

Anders als bislang können Sie als Vermieter Ihre Zustimmung zur Installation nicht mehr ohne triftigen Grund verweigern. Balkonkraftwerke werden in den Katalog baulicher Veränderungen aufgenommen, auf deren Genehmigung Mieter einen rechtlichen Anspruch haben.

„Mit der Gesetzesänderung zählen Steckersolaranlagen zu den sogenannten privilegierten Vorhaben“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Bundesrats.

Auch Wohnungseigentümer müssen künftig fundiert begründen, warum sie ein Balkonkraftwerk ablehnen. Zwar konnten Eigentümer schon vor der Gesetzesänderung ein Balkonkraftwerk installieren, wenn die Eigentümergemeinschaft zustimmte. Doch diese Zustimmung zu erhalten habe sich oft als schwierig erwiesen, heißt es in der Gesetzesbegründung.

Mitreden dürfen Vermieter und Wohnungseigentümergemeinschaften aber weiterhin bei der Frage, wie die Anlagen angebracht werden.

In 5 Schritten zum Balkonkraftwerk: Diese Bestimmungen müssen Mieter einhalten

Mieter müssen eine Reihe von Vorgaben und Pflichten beachten. Diese Regeln sollten auch Sie als Vermieter kennen, um die rechtskonforme Umsetzung prüfen zu können. Hier eine Übersicht der wichtigsten Schritte.

Was steht im Mietvertrag? Es kann Klauseln geben, die bauliche Veränderungen oder die Installation von Balkonkraftwerken regeln. Auf jeden Fall sollten Mieter Sie über ihre Pläne unterrichten – und gegebenenfalls Ihre Zustimmung zum Projekt einholen. Als Vermieter können Sie verlangen, dass Mieter ihre Anlage beim Auszug wieder abbauen.

Steckersolargeräte eignen sich neben Balkons auch für Dächer von Garagen, Carports oder Gartenhütten, für Terrassen und Rasenflächen oder Fassaden. Diese sind teils Gemeinschaftseigentum – daher sind Mieter verpflichtet, mit Ihnen zu klären, ob diese Standorte für Balkonkraftwerke infrage kommen. Neben baulichen Aspekten sind auch die Dauer und die Intensität der Sonneneinstrahlung am jeweiligen Platz wichtig.

Mieter dürfen nur Geräte verwenden, die den geltenden technischen Standards entsprechen, insbesondere hinsichtlich der elektrischen Sicherheit. Komplettpakete enthalten in der Regel entsprechende Bauteile sowie Installationsanleitungen. Es ist zudem ratsam, sich beim zuständigen Versorger über die jeweiligen Vorschriften und technischen Möglichkeiten zu erkundigen.

Anhand der Rahmenbedingungen (Standort, vorhandener Platz, Leistungsfähigkeit etc.) müssen sich Mieter für ein geeignetes Balkonkraftwerk entscheiden und es gemäß der Anleitung sicher und stabil installieren. Dabei dürfen sie keine baulichen Schäden verursachen.

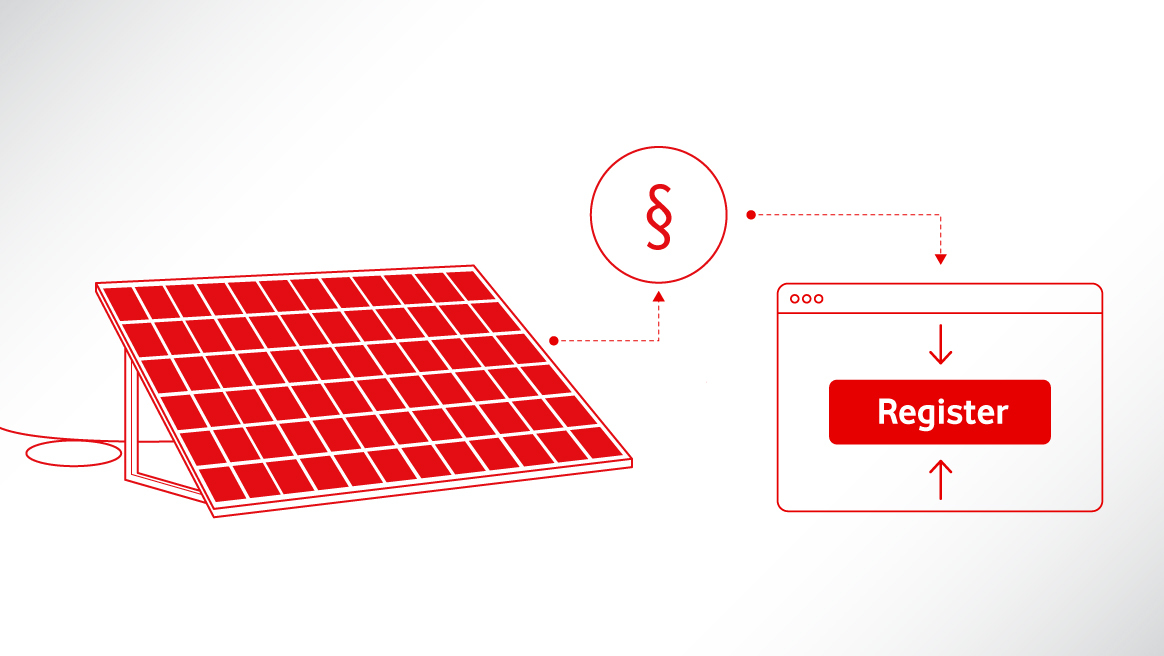

Mieter müssen das Balkonkraftwerk im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eintragen lassen.

Erfolgreiche Umsetzung von Balkonkraftwerken am Beispiel der WBG Erfurt

Das Beispiel der Wohnungsbau-Genossenschaft Erfurt zeigt, wie ein Vermieter die Dynamik des Themas erkannt und das Thema Balkonkraftwerke selbst vorangetrieben hat. Die WBG Erfurt hat 2024 in einem Pilotprojekt einen ganzen Wohnblock in Erfurt mit Balkonkraftwerken ausgerüstet. Davon profitieren nun 40 Mietparteien, die dem Projekt mit großer Mehrheit zustimmten.

Das Land Thüringen fördert die Initiative, die für die Mieter kostenlos ist. Ziel der WBG Erfurt war es unter anderem, Informationen über die tatsächliche Stromausbeute von Balkonkraftwerken und über den Verbrauch zu sammeln – als Basis für künftige strategische Entscheidungen.

Die überschüssige, ins Netz eingespeiste Energie wird mit dem Gebäudemanagement-System GK4.0 der Immobilienwirtschaftsspezialisten von Vodafone erfasst und ausgewertet. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Stromerzeugung 2024 sogar über den Erwartungen lag. Die Installation kann wirtschaftlich sein, wenn die Mieter ihr Verhalten an die Stromerzeugung eines PV-Balkonkraftwerks anpassen. Sie nehmen entscheidenden Einfluss, indem sie beispielsweise Waschmaschinen und Geschirrspüler dann einschalten, wenn die Sonne scheint. Die Herausforderung dabei: Ein Großteil der Mieter ist werktätig und kann nicht spontan Geräte aktivieren. Alternativ könnten Waschmaschine & Co. auf einen Einsatz tagsüber programmiert werden.

Übrigens: Als Vermieter können Sie die Kosten für ein Balkonkraftwerk unter bestimmten Bedingungen steuerlich absetzen. Das gilt vor allem, wenn die Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung der Immobilie stehen und zur Einkommensgenerierung oder als Modernisierungsmaßnahme dienen.

Mit dem GK4.0 Heizungsprofi den Einstieg in die Gebäude-Digitalisierung ermöglichen:

Hier informieren und Beratung anfordern.

„Entscheidend für den Erfolg ist es, die Menschen mitzunehmen“, Matthias Kittel, WBG Erfurt

Matthias Kittel, technischer Vorstand der WBG Erfurt, gibt im Kurzinterview weitere Einblicke in das Projekt:

Nach welchen Kriterien haben Sie das Objekt ausgewählt?

Matthias Kittel: „Das Gebäude bot ideale Voraussetzungen: Die Elektroanlage ist auf dem neuesten Stand, moderne Smart Meter sind bereits verbaut und es wurde energetisch saniert. Die Balkone sind größtenteils nach Süden ausgerichtet und nicht verschattet. Zudem war die Akzeptanz bei den Mietern gegeben.“

Wie haben Ihre Mieter auf die Initiative reagiert – worin liegen die Vorteile für die beteiligten Parteien?

Kittel: „Anfangs waren einige Mieter skeptisch, etwa wegen Bauarbeiten oder fehlendem persönlichem Nutzen. Inzwischen erkennen viele die Chance, Strom zu sparen und einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Für uns als Genossenschaft ist es zudem eine Möglichkeit, mit realen Daten die Wirksamkeit von Balkonkraftwerken zu prüfen.“

Inwieweit werden Ihr Objekt und ihre Genossenschaft nun anders öffentlich wahrgenommen?

Kittel: „Das Projekt stößt auf großes Interesse – sowohl in der Wohnungswirtschaft als auch bei Politik und Stadtwerken. Besonders gefragt sind Erkenntnisse zur Wirtschaftlichkeit und zur optisch unauffälligen Integration solcher Anlagen.“

Wie gelang die Integration der Balkonkraftwerke in das bestehende Gebäudemanagementsystem?

Kittel: „Der erzeugte Strom fließt direkt ins Wohnungsnetz. Digitale Zähler mit speziellen Adaptern erfassen die Produktion. Über das Gebäudemanagement-System GK4.0 unseres Partners Vodafone werden alle Daten in Echtzeit gesammelt, visualisiert und ausgewertet – zentral und digital.“

Welche Schlüsse haben Sie aus dem Projekt bislang ziehen können?

Kittel: „Die Balkonkraftwerke haben mehr Strom erzeugt, als wir prognostiziert hatten. Allerdings wurde nur ein geringer Teil davon vor Ort in den Wohnungen verbraucht. Trotzdem sind die Vorteile der Solarenergie vielfältig: Neben der Reduzierung des CO₂-Ausstoßes und der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern profitieren unsere Mieterinnen und Mieter perspektivisch auch finanziell von der Energiegewinnung durch PV-Anlagen. Durch kluge Planung, etwa die Nutzung von Dachflächen und bereits versiegelten Parkplätzen, können wir als Wohnungsgenossenschaft einen wichtigen Beitrag zur lokalen Energiewende leisten.“

Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg eines solchen Projekts?

Kittel: „Wir können investieren und technische Anlagen bauen. Entscheidend für eine erfolgreiche Umsetzung der gestellten Ziele wird es aber sein, wie es uns gelingt, die Menschen hierbei mitzunehmen und ihre Lebensweise anzupassen. Es ist wichtig, dass die Bewohner den erzeugten Strom auch tatsächlich vor Ort nutzen. Dieses Verständnis unserer Mitglieder ist entscheidend für den Erfolg unserer Projekte.“

Wir sammeln so umfangreiche Erfahrungswerte, dass wir bereits absehen können, den eingeschlagenen Weg auf unseren gesamten Bestand auszuweiten. Effizienzen heben und Ressourcen einsparen sind die Treiber. Das alles wird unseren Mitgliedern zugutekommen.

Matthias Kittel, Vorstand WBG Erfurt eG

Das Wichtigste zu Balkonkraftwerken in Kürze

- Durch Mieter betriebene Balkonkraftwerke nützen indirekt auch Ihnen als Vermieter und Eigentümer, denn die Anlagen gelten als umweltfreundlich und fortschrittlich.

- Balkonkraftwerke an Ihren Immobilien zeigen, dass Sie aufgeschlossen und nachhaltig orientiert sind – und fördern so Ihr Image als attraktiver Vermieter.

- Balkonkraftwerke werden künftig in den Katalog der sogenannten privilegierten Maßnahmen im Wohnungseigentumsrecht und im Mietrecht aufgenommen. So können Wohnungseigentümer in Mehrparteienhäusern sowie Mieter künftig verlangen, dass Eigentümergemeinschaften bzw. Vermieter die Installation von Balkonkraftwerken gestatten.

- Mieter sollten sicherstellen, dass beispielsweise keine vertraglichen Regelungen das Vorhaben einschränken und dass keine Sicherheitsrisiken bestehen.

- Mieter müssen prüfen, ob sie ein Balkonkraftwerk gesetzeskonform betreiben können.

Referenzen

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1461243/umfrage/anzahl-der-balkonkraftwerke-in-deutschland/

https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/presse/steckersolargeraete-solarstrom-vom-balkon

https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/energie/erneuerbare-energien/steckersolar-solarstrom-vom-balkon-direkt-in-die-steckdose-44715

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/blog/digitalisierung/gebaeudedigitalisierung-praxis.html

Auch interessant