Das Gebäudeenergiegesetz (GEG): Was Vermieter, Eigentümer und Bauherren wissen sollten

-

Die verschiedenen Heizungsarten: Was ist noch erlaubt und was nicht?

-

Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs

-

Diese Fördermöglichkeiten gibt es

-

Kosten für GEG-Maßnahmen: Umlage auf die Mieter

-

Gebäudekonnektivität 4.0: Sämtliche Objekte auf einen Blick

-

Der Podcast mit Professor Grinewitschus, Experte für Energiefragen

-

Das Wichtigste zum Gebäudeenergiegesetz in Kürze

Deutschland soll so schnell wie möglich die Abkehr von fossilen Energieträgern bei der Wärmeversorgung von Gebäuden schaffen. Um das zu erreichen, ist am 1.1.2024 das sogenannte Gebäudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten. Es bringt wegweisende Veränderungen für die gesamte Immobilienbranche mit sich und gilt als Schlüssel zu nachhaltigem Bauen. Zudem bietet es langfristig erhebliche wirtschaftliche Vorteile für Wohnungsgesellschaften, Eigentümergemeinschaften und Neubauprojekte – vorausgesetzt, es wird sinnvoll angewendet und beispielsweise mit smarten Gebäudefunktionen kombiniert. Doch was genau fordert das Gesetz und wer muss welche Aufgaben bis wann angehen?

In Deutschland entfallen 90 Prozent des Gesamtenergiebedarfs von Wohngebäuden auf das Beheizen und die Warmwasserversorgung. Zudem heizt laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bis heute fast jeder zweite Haushalt mit fossilen Energieträgern wie Erdgas. Dies gilt schon länger als nicht mehr zeitgemäß.

Hier erfahren Sie, wie Sie durch die konsequente Umsetzung der GEG-Forderungen nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch die Zufriedenheit Ihrer Mieter und (Mit-)Eigentümer steigern.

Das Gebäudeenergiegesetz im Überblick

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist am 1.1.2024 endgültig in Kraft getreten. Es vereint die bisherigen Regelungen von:

- Energieeinsparverordnung (EnEV)

- Energieeinsparungsgesetz (EnEG)

- Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)

Die Forderungen des GEG zielen darauf ab, den Anteil erneuerbarer Energien bei der Versorgung von Gebäuden mit Wärme und Kühlung zu erhöhen. Insbesondere fordert das Gesetz, dass Heizungen künftig mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien arbeiten – in Neubaugebieten seit 1.1.2024 (also seit Inkrafttreten des Gesetzes), ansonsten ab 2026. Bei Bestandsimmobilien wiederum gibt es umfangreiche Vorschriften, Pflichten zur zeitnahen Modernisierung und gewisse Übergangsregelungen. Sie alle haben aber letztlich eines zum Ziel: das Klima zu schonen und die Abkehr von Erdgas, Öl und anderen fossilen Energieträgern zu ermöglichen.

Bildinformationen:

Klimafreundliches Heizen – neue Regeln ab 2024:

Für neue Häuser in Neubaugebieten ist seit Januar 2024 eine Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien Pflicht. Außerhalb von Neubaugebieten gilt dies ab 2026.

Bei bestehenden Häusern gilt: Solange Ihre Heizung noch funktioniert oder repariert werden kann, müssen Sie sie nicht austauschen. Ist die Heizung dauerhaft defekt, schreiben die Regeln eine Austauschfrist von 5 bis 13 Jahren vor. Übergangslösungen sind erlaubt. Tipp: Jetzt schon auf erneuerbare Energien umsteigen und staatliche Förderung sichern.

Ende der Bildinformationen.

Das GEG verschärft somit die Vorschriften für Heizungsanlagen gegenüber vorigen Regelungen. Gas- und Ölheizungen dürfen Sie zwar weiterhin betreiben, diese müssen jedoch bestimmte Effizienzanforderungen erfüllen. Alte, ineffiziente Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen Sie austauschen. Zudem wird der Einsatz von Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien stärker gefördert, also Wärmepumpen, Holzpellet-Heizungen und Solarthermie.

Für die Immobilienwirtschaft besteht akuter Handlungsbedarf. Doch auch ohne das aktuelle Gebäudeenergiegesetz steigt für Vermieter und Bauträger der Investitionsdruck. Grund hierfür ist auch der berechtigte Wunsch der Bewohner, ihren steigenden Energiekosten entgegenzuwirken. Daher sollten Sie in Neubauprojekten eine smarte Gebäudekonnektivität zur Verbrauchsoptimierung direkt mitplanen. Auch bei bestehenden Anlagen können smarte Gebäudelösungen wie Vodafone Gebäudekonnektivität 4.0 helfen, Verbräuche teils erheblich zu senken – und zwar zunächst ohne große Investitionen in eine komplett neue Heizungsanlage.

Einige häufig gestellte Fragen und Antworten zum Gebäudeenergiegesetz finden Sie hier:

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) stellt strenge Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden. Jedoch gibt es einige Ausnahmen und Sonderregelungen für:

- Baudenkmäler und besonders erhaltenswerte Bausubstanz: Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz sind hier oft schwer oder unmöglich umzusetzen, ohne die historische Bausubstanz zu beeinträchtigen. Dies müssen Sie allerdings im Einzelfall nachweisen.

- Wirtschaftliche Unzumutbarkeit: Sollten die Kosten für die energetische Sanierung in keinem angemessenen Verhältnis zu möglichen Einsparungen stehen, ist eine Ausnahmegenehmigung für Bestandsanlagen möglich. Das gilt insbesondere für ältere Gebäude, die keinen Denkmalschutz genießen.

- Kleine Gebäude: Ferien- oder Gartenhäuser mit weniger als 50 Quadratmetern Nutzfläche sind von den Anforderungen des GEG ebenfalls ausgenommen. Hier steht laut Gesetzgeber der Aufwand für energetische Maßnahmen oft in keinem Verhältnis zu deren Nutzen.

- Härtefälle: Wenn bauliche Besonderheiten bestimmte Maßnahmen unmöglich machen oder Bewohner des Gebäudes bestimmte Schutzbedürfnisse haben, kann eine Härtefallregelung Ausnahmen von den Bestimmungen des GEG ermöglichen.

Für bestimmte GEG-Maßnahmen gibt es Übergangsfristen. Beispielsweise dürfen eigentlich veraltete Heizungsanlagen noch eine Zeit lang weiterlaufen, bevor Sie sie austauschen müssen. Diese Fristen sollen Ihnen genug Zeit geben, um die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen und die Umstellung zu planen.

Laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) dürfen außerdem in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern bereits ab 1.7.2026 keine Heizungen mehr verbaut werden, die nicht zu 65 oder mehr Prozent erneuerbare Energieträger nutzen. In anderen Städten ist diese Frist um zwei Jahre verlängert (bis 30.6.2028).

Bei Gas-Etagenheizungen wiederum gelten besondere Regelungen für die Übergangsfristen, zu denen Sie sich am besten mit einem qualifizierten Energieberater in Verbindung setzen. Hierfür gibt es teilweise Förderungen durch das BMWK (mehr dazu im entsprechenden Abschnitt dieses Beitrags).

Das Referenzgebäude ist ein theoretisches Modell im Gebäudeenergiegesetz (GEG). Es dient als Grundlage für die Berechnung energetischer Anforderungen. Es handelt sich um ein nicht real existierendes Modellgebäude, das den Mindestanforderungen des GEG entspricht und auf den Abmessungen etc. des geplanten oder vorhandenen Gebäudes basiert. Die erwarteten, durchschnittlichen Verbrauchswerte dieses fiktiven Gebäudes dienen dann als Maßstab für das (spätere) reale Gebäude, das diese Planwerte übertreffen, also besser sein muss.

Das Referenzgebäude hat also denselben Aufbau, dieselbe Nutzung und Lage wie das zu bewertende (geplante) Gebäude. Bestimmte Parameter werden jedoch durch das GEG vorgegeben. Dazu gehören:

- Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) für Wände, Dächer, Fenster und Türen

- Forderungen nach einem bestimmten Grad an Luftdichtheit und Eigenschaften einer eventuellen Lüftungsanlage

- Eigenschaften der Anlagentechnik wie Heizung, Warmwasserbereitung oder Klimatisierung/Lüftung

Ziel ist es, sicherzustellen, dass Neubauten und Sanierungen insgesamt energieeffizient sind und möglichst wenig auf Primärenergie aus fossilen Energieträgern setzen.

Neubauanträge müssen bedingt durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) strikte Anforderungen erfüllen. Hierzu gehören:

- Niedriger Primärenergiebedarf: Der Neubau muss festgelegte Grenzwerte beim Primärenergiebedarf einhalten. Dies gilt für die gesamte Energie, die für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Kühlung benötigt wird.

- Optimale Wärmedämmung: Der Wärmeschutz der Gebäudehülle unterliegt Mindest-Standards. Dies umfasst sowohl die Wände als auch das Dach, die Fenster und Türen.

- Einbezug erneuerbarer Energien: Ein Teil des Energiebedarfs muss zwingend durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Dies können beispielsweise Wärmepumpen, Solaranlagen (sowohl zur Stromerzeugung als auch zur Warmwasserbereitung) oder Biomasseheizungen sein.

- Verbindliche Nachweisverfahren: Der Bauherr muss schriftlich nachweisen, dass die Anforderungen des GEG erfüllt sind. Dazu dient unter anderem das Referenzgebäudeverfahren (siehe voriger Punkt).

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) spielt eine wichtige Rolle in der kommunalen Wärmeplanung. Es legt den gesetzlichen Rahmen fest, um die Energieeffizienz von Gebäuden zu steigern und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern.

Für Kommunen heißt das, dass sie ihre Wärmeversorgungskonzepte an den Anforderungen des GEG ausrichten müssen. Das beinhaltet die Förderung energieeffizienter Sanierungsvorhaben und den Zugriff auf erneuerbare Wärmeerzeugungstechnologien wie Fernwärmenetze, Geothermie, Biomasse oder Solarthermie.

Das GEG soll somit Kommunen motivieren, Wärmepläne zu entwickeln, die den CO2-Ausstoß langfristig reduzieren und zu weniger Abhängigkeit von fossiler Energie beitragen. Der Grund: Eigentümer müssen frühzeitig wissen, ob beispielsweise ein Anschluss ihres Gebäudes an Fernwärme möglich sein wird oder nicht. In diesem Fall könnte die ansonsten teure Umrüstung der bestehenden Heizanlage beispielsweise auf Erdwärme entfallen. Kommunen können genau wie Privatpersonen Fördermittel in Anspruch nehmen, um diese Pläne zu realisieren und innovative Projekte zu unterstützen (mehr dazu im Bereich Fördermöglichkeiten).

Insgesamt stärkt das GEG die Rolle der Kommunen im Rahmen der Energiewende und macht sie idealerweise zu Vorreitern im Kampf gegen den Klimawandel.

Die verschiedenen Heizungsarten: Was ist noch erlaubt und was nicht?

Die meisten Gebäude werden bis heute mit fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl beheizt, oft auch durch Fernwärme. Nach und nach sollen diese üblichen Heizarten jedoch moderneren Systemen weichen, etwa einer Pelletheizung – oder durch Erdwärmepumpen, solare Warmwasserbereitung oder Photovoltaik ergänzt werden.

Egal, welche Beheizungsart bei Ihnen aktuell zum Einsatz kommt oder kommen soll: Bei jeglichen Sanierungen und Neubauten müssen nicht nur die Heizungen, sondern auch die Standards der Gebäudehülle den GEG-Vorgaben entsprechen.

Hier gilt grundsätzlich: Heizkessel, die älter als 30 Jahre sind, müssen ersetzt werden. Neue Öl- oder Gasheizungen sind nur noch in Kombination mit erneuerbaren Energien zulässig. Bei der Planung und Umsetzung von Sanierungen sollten Sie sich umfassend beraten lassen und Fördermöglichkeiten nutzen. Regelmäßige Wartungsarbeiten und der hydraulische Abgleich sind ebenfalls wichtig, um den Energieverbrauch zu minimieren und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Betreiber einer Pelletheizung müssen sicherstellen, dass die Heizung effizient und umweltfreundlich arbeitet. Sie gilt jedoch normalerweise als klimafreundlich. Wichtig ist vor allem die regelmäßige Wartung des Systems, damit es möglichst optimal funktioniert und sich an eventuelle neue technische Standards anpassen lässt. Eine professionelle Beratung kann helfen, alle Anforderungen zu erfüllen.

Die Fernwärmeversorgung muss den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Der Betreiber des Fernwärmenetzes ist verpflichtet, nachweisen, dass die Wärmeversorgung den geforderten Primärenergiefaktor erfüllt. Auch der hydraulische Abgleich der Heizanlage (siehe Bereich Hydraulischer Abgleich) ist vorgeschrieben, um eine effiziente Wärmeverteilung zu gewährleisten.

Nachtspeicheröfen gelten grundsätzlich als veraltet. In Verbindung mit Ökostrom oder einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach gelten sie jedoch als weniger klimaschädlich als andere Heizarten. Allerdings muss die Energieeffizienz der gesamten Heizanlage gewährleistet sein. Dafür ist es notwendig, dass die Nachtspeicheröfen ausreichend gedämmt und regelmäßig gewartet werden, um ihre Effizienz zu maximieren.

Für Gebäude mit solarer Warmwasserbereitung gibt es laut GEG ebenfalls spezifische Anforderungen. Die Solaranlage muss effizient arbeiten, regelmäßig gewartet werden und den Warmwasserbedarf ausreichend decken.

Sogenannte Erdwärmepumpen gelten als besonders modern. Für Gebäude mit bestehenden oder geplanten Wärmeenergiepumpen gibt es im GEG ebenfalls spezifische Anforderungen. Wichtig ist hier vor allem die fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung, um eine optimale Energieausbeute zu gewährleisten.

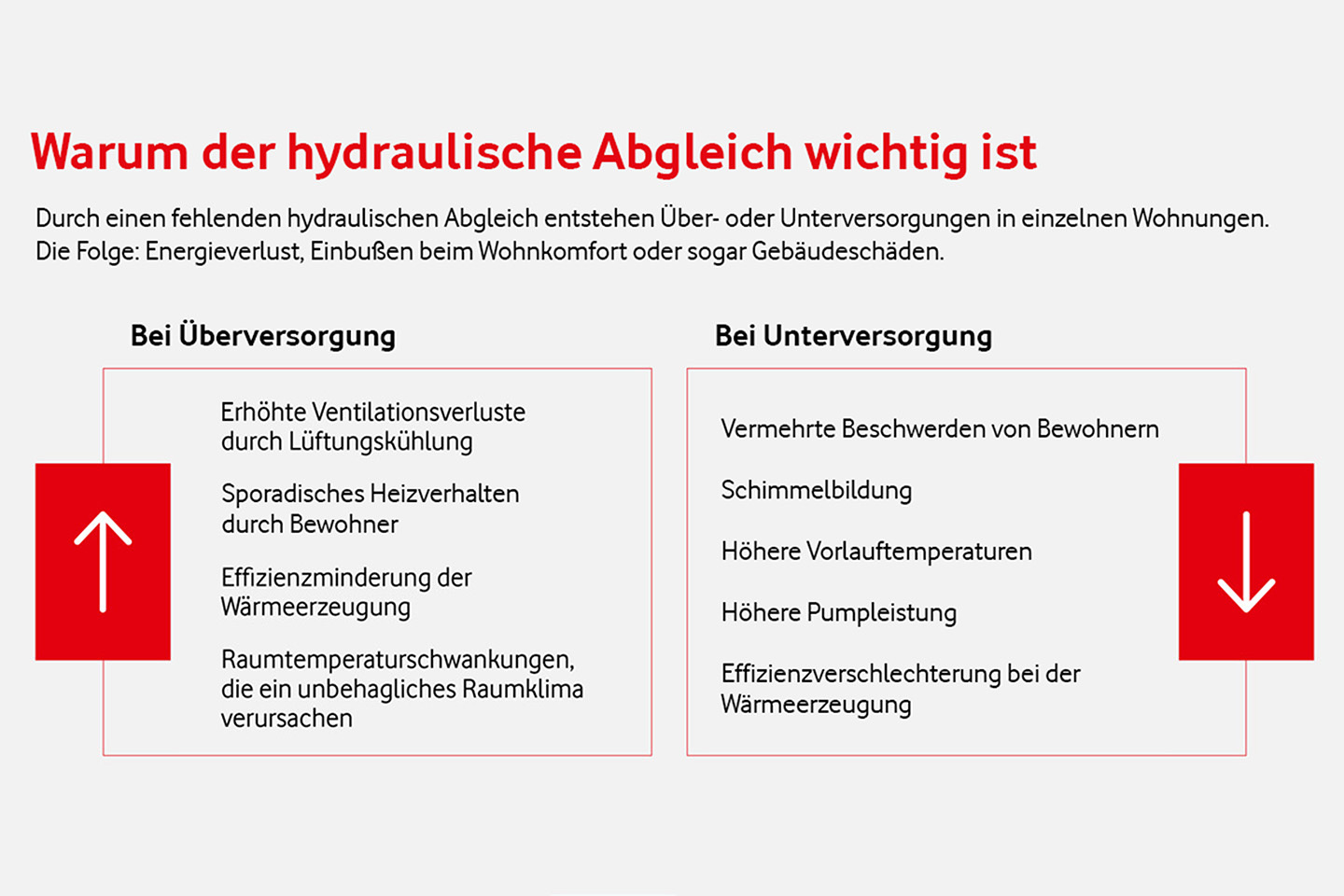

Die Bedeutung des hydraulischen Abgleichs

Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren, mit dem Experten eine Heizungsanlage optimal einstellen. Dabei werden die Heizwassermengen so angepasst, dass jeder Heizkörper genau die richtige Menge an Heizwasser erhält. Das führt zu einer gleichmäßigen Wärmeverteilung und reduziert den Energieverbrauch.

Der hydraulische Abgleich ist im GEG eine Pflichtmaßnahme bei:

- der Installation neuer Heizungsanlagen

- größeren Sanierungen

- mindestens sechs Wohneinheiten im Gebäude

Wie genau der hydraulische Abgleich funktioniert und warum er wichtig ist, erfahren Sie in unserem Experten-Interview zum hydraulischen Abgleich mit Dipl.-Ing. Günter Wolter, einem renommierten Experten für Heizungsoptimierung und Heizungstechnik.

Diese Fördermöglichkeiten gibt es

Es gibt verschiedene Förderprogramme, die Sie bei der Umsetzung der GEG-Anforderungen unterstützen. Die KfW-Bank und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bieten finanzielle Anreize für energieeffiziente Sanierungen und den Einsatz erneuerbarer Energien. Diese Förderungen können Sie in Form von Zuschüssen oder zinsgünstigen Darlehen beantragen.

Vorgesehen ist die Förderung für alle, die sich für eine Heizung mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien entscheiden.

Förderung für alle: Jeder, der eines oder mehrere Gebäude besitzt, kann eine sogenannte Grundförderung von 30 Prozent für alle Wohn- und Nichtwohngebäude erhalten. Das gilt für private Eigentümer, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Kommunen gleichermaßen.

Beratung: Egal, ob privates Eigentum, gewerbliche Vermietung oder öffentlich geförderter Wohnraum: Zusätzlich zur Grundförderung können Sie eine Beratung durch sogenannte Energieberater in Anspruch nehmen. Das BMWK übernimmt bis zu 50 Prozent der Kosten für solche Beratungsleistungen – maximal 850 Euro, je nach Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude.

Private Eigentümer erhalten bei Selbstnutzung ihrer Immobilie oder Wohneinheit zudem:

- zusätzlich einen Bonus von maximal 30 Prozent, je nach Einkommen

- weitere Fördermittel für bestimmte Gruppen, beispielsweise für Menschen mit geringem Einkommen

- einen sogenannten Klimageschwindigkeits-Bonus für diejenigen, die ihre Heizung besonders schnell umrüsten möchten. Dieser Zuschuss von weiteren 20 Prozent gilt noch bis 31.12.2028. Danach verringert sich der Prozentsatz jedes Jahr.

Die jeweiligen Boni sind kumulierbar, schließen sich also nicht gegenseitig aus. In der Summe sind also bei privater Modernisierung Zuschüsse von bis zu 70 Prozent der anfallenden Kosten möglich. Zudem können private Eigentümer derartige Maßnahmen gegebenenfalls steuerlich absetzen und von zinsgünstigen Krediten profitieren.

Kosten für GEG-Maßnahmen: Umlage auf die Mieter

Die Kosten für energetische Sanierungsmaßnahmen können Sie als Vermieter zum Teil auf die Mieter umlegen. Dies betrifft vor allem Modernisierungsmaßnahmen, die die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern. Nicht umlegbar sind hingegen Kosten für Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten, die lediglich den bestehenden Zustand erhalten.

Näheres hierzu regelt das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) in Paragraph 559. Hier ist unter anderem festgelegt, dass die jährliche Mieterhöhung nach einer Modernisierung auf 8 Prozent der Kosten begrenzt ist. Von diesen Kosten müssen Sie eine mögliche Förderung durch den Bund abziehen.

Gebäudekonnektivität 4.0: Sämtliche Objekte auf einen Blick

Im Rahmen des aktuellen Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gibt es einiges zu beachten. Insbesondere die Umrüstung auf erneuerbare Energien kann trotz Fördermitteln mit erheblichen Kosten verbunden sein – die mit der Wirtschaftsleistung (Mietspiegel) des Gebäudes nicht immer in Einklang zu bringen sind.

Insbesondere zur Optimierung vorhandener Anlagen, aber auch für Sanierungen und Neubauvorhaben hat Vodafone eine Möglichkeit geschaffen, die Energiekosten eines kompletten Gebäudes oder sogar ganzer Liegenschaften zentral im Blick zu behalten. Sie nennt sich Gebäudekonnektivität 4.0 und erfasst sämtliche wichtigen Gebäude-Parameter in einem zentralen Dashboard, beispielsweise:

- Vorlauf- und Rücklauftemperatur der Heizung

- Temperaturen im Gebäude

- Werte von Stromzählern

- Zustand von Rauchmeldern

Das System gibt Handlungsempfehlungen für die Optimierung und registriert sofort, wenn irgendwo Unregelmäßigkeiten auftreten. So reduzieren Sie den Wartungsbedarf auf ein Minimum und Ihre überwachten Anlagen laufen stets im optimalen Betriebsbereich.

Da das Thema Heizungsanlage oft im Fokus und am Anfang der Optimierungen steht, kann das Produkt Heizungsprofi ein guter Einstieg in smarte Gebäudetechnik sein. Es fasst die wichtigsten Betriebsparameter auch bei älteren Heizungsanlagen in einem zentralen Dashboard zusammen. Das System liefert außerdem Handlungsempfehlungen und löst bei möglichen Störungen eine Wartungsanforderung aus. Damit ist der Heizungsprofi die ideale Basis für den späteren Weg zum smarten, energieeffizienten Gebäude.

Der Podcast mit Professor Grinewitschus, Experte für Energiefragen

Professor Viktor Grinewitschus ist Experte für Energiefragen der Immobilienwirtschaft an der Hamburger EBZ Business School. In unserem StadtLandVernetzt.-Podcast erklärt er, wie er die Bedeutung des neuen GEG für die Immobilienwirtschaft einschätzt. Außerdem geht es darum, welche Rolle intelligente Technologien und datenbasierte Ansätze bei der Gestaltung nachhaltiger und energieeffizienter Gebäude spielen. Reinhören lohnt sich!

Das Wichtigste zum Gebäudeenergiegesetz in Kürze

- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) soll den Energieverbrauch von Gebäuden senken und den Klimaschutz fördern.

- Es verschärft die Anforderungen an Heizungsanlagen und macht die optimale Einstellung und Wartung bestehender Systeme zur Pflicht.

- Verschiedene Förderprogramme unterstützen sowohl Kommunen als auch Bauträger und Privatpersonen bei der Umsetzung der Maßnahmen.

- Mieter können anteilig an den Kosten für energetische Modernisierungen beteiligt werden.

Referenzen

https://www.gesetze-im-internet.de/geg/

https://www.bmwsb.bund.de/Webs/BMWSB/DE/themen/bauen/energieeffizientes-bauen-sanieren/gebaeudeenergiegesetz/gebaeudeenergiegesetz-node.html

https://www.bmwk-energiewende.de/EWD/Redaktion/Newsletter/2024/02/Meldung/News1.html

https://www.geg-info.de/

https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/FAQ/GEG/faq-geg.html

https://oekozentrum.nrw/aktuelles/detail/news/update-zum-gebaeudeenergiegesetz/

Auch interessant